अशोक कुमार

अशोक कुमार

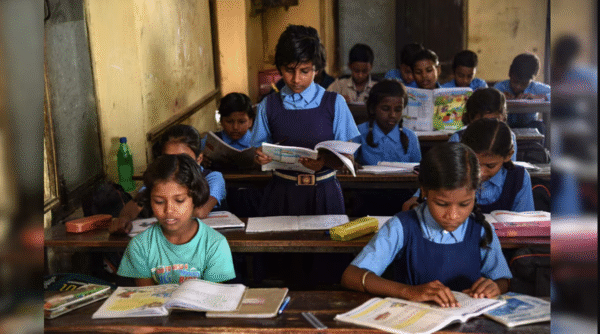

एक ओर हम डिजिटल युग की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं और विश्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कदम रख चुका है, वहीं हमारे सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर संकट मंडरा रहा है. देश के हजारों जर्जर स्कूल के कारण बच्चों की जान पर खतरा मंडरा रहा है ! हजारों स्कूल बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। कहीं भवन जर्जर हैं तो कहीं बिजली, फर्नीचर और शौचालय की सुविधा नहीं है।

राजस्थान के झालावाड़ जिले में हाल ही मे एक सरकारी स्कूल की इमारत का एक हिस्सा ढहने से सात बच्चों की मौत हो गई और 28 अन्य घायल हो गए। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का कौन जिम्मेदार है?

Unified District Information System for Education (UDISE) के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में केवल 57.2% सरकारी स्कूलों में ही कंप्यूटर उपलब्ध हैं और सिर्फ 53.9% स्कूलों में इंटरनेट कनेक्शन है।

हालांकि, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, 90% से अधिक स्कूलों में बिजली और शौचालय की सुविधाएं हैं, लेकिन सिर्फ 52.3% स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप की व्यवस्था है. कम होता नामांकन और बढ़ता ड्रॉपआउट रेट सरकारी स्कूलों में छात्रों के नामांकन में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है।

2023-24 में, सरकारी स्कूलों में कुल छात्रों की संख्या में 37 लाख की कमी आई है. जहां देश की आबादी और गरीबी दोनों बढ़ रही हैं, लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने से कतराने लगे हैं. योग्य और पर्याप्त शिक्षक नहीं।

सरकारी स्कूलों में शिक्षक तो हैं, लेकिन उनकी योग्यता और संख्या पर सवाल खड़े हो रहे हैं. कई स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं. जो शिक्षक हैं, उनमें से बड़ी संख्या में उनकी शैक्षणिक योग्यता मानकों पर खरी नहीं उतरती. परिणामस्वरूप, छात्रों की पढ़ाई और प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

नई शिक्षा नीति 2020 के बावजूद गिरावट

नई शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) का उद्देश्य शिक्षा के स्तर में सुधार करना था. लेकिन, इसके बावजूद सरकारी स्कूलों के आंकड़े और गिरावट की ओर इशारा कर रहे हैं. कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी डिजिटल सुविधाएं अधिकांश स्कूलों में उपलब्ध नहीं हैं. बच्चों के नामांकन और ड्रॉपआउट दर में गिरावट ने नीति के उद्देश्यों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

क्या सरकारी शिक्षा विभाग सिर्फ एक एजेंसी बनकर रह जाएगा?

अगर सरकारी स्कूलों की यह स्थिति जारी रही, तो आने वाले वर्षों में शिक्षा विभाग केवल एक परीक्षा आयोजित करने वाली और प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने वाली एजेंसी बनकर रह जाएगा. सरकारी स्कूलों का मूल उद्देश्य – शिक्षा प्रदान करना – धीरे-धीरे समाप्त होता दिख रहा है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने 18 अगस्त 2015 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया । यह फैसला शिव कुमार पाठक और कई अन्य लोगों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई के दौरान आया था । अदालत ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सरकारी कर्मचारी, निर्वाचित प्रतिनिधि और न्यायपालिका के सदस्य अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में भेजें । यह आदेश उन सभी व्यक्तियों पर लागू होता था “जो राज्य के खजाने या सार्वजनिक धन से कोई लाभ, सुविधा, वेतन आदि प्राप्त करते हैं”।

अदालत ने सरकारी स्कूलों की “दयनीय स्थिति” पर गंभीर चिंता व्यक्त की और इसका कारण “प्रशासन की वास्तविक भागीदारी की कमी” बताया । फैसले का मुख्य तर्क यह था कि यदि अधिकारियों और राजनेताओं को अपने बच्चों को इन स्कूलों में भेजने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वे स्कूलों की आवश्यकताओं को गंभीरता से देखेंगे और उनकी अच्छी स्थिति सुनिश्चित करेंगे । इससे स्कूलों में जवाबदेही और निगरानी बढ़ेगी।

न्यायमूर्ति अग्रवाल ने यह भी टिप्पणी की कि यह कदम विभिन्न सामाजिक वर्गों के बच्चों को एक-दूसरे के साथ बातचीत करने और घुलने-मिलने का अवसर देगा, जिससे “समाज को जमीनी स्तर पर बदलने में क्रांति” आएगी और आम आदमी के बच्चों को आत्मविश्वास और अन्य अवसर मिलेंगे।

अदालत ने प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्तियों में राजनीतिक कारणों से रिक्तियों को बनाए रखने और अक्षम व्यक्तियों को नियुक्त करने जैसे मुद्दों पर भी प्रकाश डाला, जिससे शिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित हुई।

अदालत ने आदेश का उल्लंघन करने वालों के लिए दंडात्मक प्रावधानों का भी उल्लेख किया। यदि कोई बच्चा निजी स्कूल में भेजा जाता है, तो माता-पिता द्वारा उस बच्चे के लिए भुगतान की जा रही फीस के बराबर राशि उनके मासिक वेतन से काट ली जाएगी । इसके अतिरिक्त, ऐसे व्यक्ति को “वेतन वृद्धि, पदोन्नति के अवसर जैसे अन्य लाभों से भी वंचित किया जा सकता है”।

एकत्रित राशि का उपयोग सरकारी स्कूलों के सुधार के लिए किया जाना था । उपलब्ध जानकारी के आधार पर, सरकारी कर्मचारियों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने के लिए अनिवार्य करने वाला इलाहाबाद हाईकोर्ट का 2015 का फैसला प्रभावी ढंग से लागू नहीं हुआ!

यह फैसला, हालांकि लागू नहीं हुआ, सार्वजनिक शिक्षा की बिगड़ती स्थिति और अधिकारियों के “पाखंड” के खिलाफ एक शक्तिशाली प्रतीकात्मक बयान के रूप में कार्य करता है।

इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित करना जरूरी है ! इससे मीडिया और सार्वजनिक विमर्श में सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता, लोक सेवकों की जवाबदेही और शैक्षिक असमानता के बारे में एक तीखी बहस छेड़नी चाहिए।

इस विशिष्ट जनादेश के गैर-कार्यान्वयन ने सरकार को सार्वजनिक शिक्षा में सुधार के लिए वैकल्पिक रणनीतियों का पता लगाने के लिए प्रेरित होना चाहिए !

सरकारी स्कूलों में खराब बुनियादी ढांचे, बुनियादी सुविधाओं की कमी, शिक्षकों की रिक्तियों और शिक्षण की गुणवत्ता के अंतर्निहित मुद्दे अभी भी बने हुए हैं, यह दर्शाता है कि जिन मुख्य समस्याओं को फैसले ने संबोधित करने की कोशिश की थी, वे इस विशिष्ट तंत्र के माध्यम से काफी हद तक अनसुलझी रही हैं।

2015 के फैसले को एक “ऐतिहासिक फैसला” के रूप में सराहा गया था, जिसका इरादा “सही” था , फिर भी इसे “प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया”।

यह “अप्रवर्तित ऐतिहासिक” फैसलों की एक श्रेणी बनाता है – वे जो अपने कानूनी घोषणाओं और सामाजिक इरादों में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कार्यान्वयन अंतराल के कारण ठोस परिवर्तन में विफल रहते हैं। यह न्यायिक घोषणाओं और वास्तविक शासन के बीच के अंतर को उजागर करता है।

एक अदालत एक साहसिक आदेश जारी कर सकती है, लेकिन इसका वास्तविक दुनिया का प्रभाव राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक क्षमता और सामाजिक स्वीकृति पर निर्भर करता है।

यह भी सुझाव देता है कि कुछ न्यायिक हस्तक्षेप, हालांकि कागजों पर शक्तिशाली होते हैं, जटिल सामाजिक-राजनीतिक वातावरण में बहुत महत्वाकांक्षी या लागू करने में मुश्किल हो सकते हैं।

(लेखक पूर्व कुलपति कानपुर , गोरखपुर विश्वविद्यालय , विभागाध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर रह चुके हैं)

Jubilee Post | जुबिली पोस्ट News & Information Portal

Jubilee Post | जुबिली पोस्ट News & Information Portal