प्रो. शोभा गौड़

भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास जब लिखा जाता है, तब उसमें केवल दिल्ली, कलकत्ता या लखनऊ की क्रांतियाँ ही नहीं, बल्कि जंगलों, पहाड़ों और गाँवों में पनपी वह आदिवासी चेतना भी शामिल होती है जिसने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध जन-आक्रोश को जन्म दिया। यह चेतना धरती से जुड़ी थी, अपने जल, जंगल और जमीन से प्रेम करने वाली थी और इसी चेतना ने औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध संघर्ष का बीजारोपण किया। इस चेतना का मूर्त रूप, उसका प्रतीक और उसका प्रेरणास्रोत थे बिरसा मुंडा – एक ऐसे युवा जिन्होंने केवल 25 वर्ष की आयु में अंग्रेजों की नींव हिला दी और आदिवासी स्वाभिमान का झंडा ऊँचा किया।

आदिवासी स्वाभिमान अर्थात आदिवासी समाज की अपनी पहचान संस्कृति, परंपराओं और जीवन मूल्यों पर गर्व करना और उन्हें सम्मान पूर्वक कायम रखना है जो आत्म, संस्कृतिक गर्व और सामाजिक स्वाभिमान का प्रतीक है । स्वाधीनता अर्थात किसी भी व्यक्ति, समूह या राष्ट्र का अपने कार्याे, विचारों और निर्णयों में बाहरी नियंत्रण, दमन या बाधा से मुक्त होकर स्वयं के नियंत्रण में होना ।

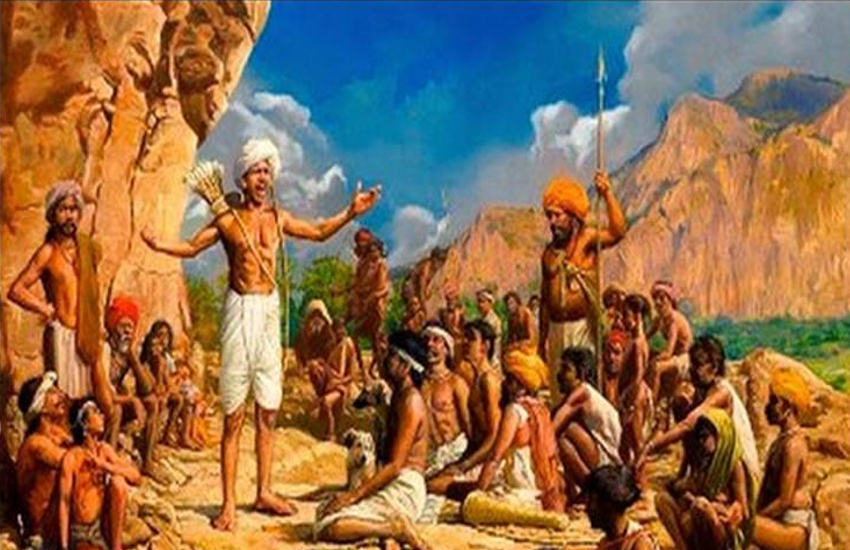

19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारत में ब्रिटिश शासन ने अपनी पकड़ मजबूत कर लिया था। भूमि अधिग्रहण, कर-नीति, मिशनरी गतिविधियाँ और सामंती व्यवस्था ने आदिवासी समाज के परंपरागत जीवन को तहस-नहस कर दिया था। झारखंड का वह क्षेत्र, जहाँ बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, वहाँ के लोग सदियों से सामुदायिक भूमि-प्रथा के अंतर्गत खेती करते थे। परंतु अंग्रेजों की “जमींदारी व्यवस्था” और “राजस्व नीति” ने उनके पारंपरिक अधिकारों को छीन लिया। अंग्रेजों ने उपजाऊ भूमि पर कब्जा कर आदिवासियों को बेदखल कर दिया था । इस अन्याय के विरुद्ध बिरसा मुंडा ने आवाज उठाई और छोटा नागपुर के जंगलों में और पहाड़ियों में विद्रोह की चिंगारी भड़का दी । बिरसा मुंडा उद्भव केवल एक व्यक्ति का प्रादुर्भाव नहीं था बल्कि एक सामुहिक जनजागरण का प्रतीक था ।

ऐसे विकट समय में बिरसा मुंडा का उद्भव केवल एक व्यक्ति का प्रादुर्भाव नहीं, बल्कि एक सामूहिक जनजागरण का प्रतीक था। वे उस मूक पीड़ा की आवाज़ बने जो सदियों से दबाई गई थी। उनका संघर्ष केवल ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ नहीं था बल्कि उस संपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ था जो आदिवासियों के अस्तित्व, आत्मसम्मान और संस्कृति को मिटाने पर तुली थी।

भारत में ब्रिटिश शासन का विस्तार केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि वह एक ऐसी आर्थिक और सांस्कृतिक लूट की प्रक्रिया थी जिसने देश के मूल समाजों की आत्मा को झकझोर दिया। विशेष रूप से आदिवासी समुदाय, जिनका जीवन जंगलों, नदियों और पहाड़ों से गहराई से जुड़ा था, इस शोषण का सबसे बड़ा शिकार बने। अंग्रेजों ने जब भारत में अपने राजस्व और प्रशासनिक तंत्र को संगठित किया, तो उन्होंने भूमि को “राजकीय संपत्ति” घोषित कर दिया और आदिवासियों के सामुदायिक स्वामित्व की परंपरा को खत्म कर दिया।

छोटानागपुर क्षेत्र, जो बिरसा मुंडा का कर्मभूमि था, वहाँ सदियों से “मुंडा-मांकी प्रथा” के तहत भूमि का सामुदायिक वितरण होता था। इस व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को खेती का अधिकार तो था, परंतु भूमि किसी की निजी संपत्ति नहीं मानी जाती थी। यह प्रणाली आदिवासी समाज की समानता, सहयोग और आत्मनिर्भरता का प्रतीक थी। परंतु ब्रिटिश राज ने “जमींदारी प्रथा” लागू कर इस परंपरा को तहस-नहस कर दिया। मुंडाओं और अन्य जनजातियों की भूमि बाहरी साहूकारों, महाजनों और ठेकेदारों (जिन्हें आदिवासी “डिकू” कहते थे) के हाथों में चली गई।

इसके बाद आदिवासी समाज दोहरी मार झेलने लगा – एक ओर औपनिवेशिक कर नीति ने उनकी आर्थिक जड़ें काट दीं, दूसरी ओर ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों ने उनके सांस्कृतिक ताने-बाने को प्रभावित किया। मिशनरियों ने शिक्षा और धर्मांतरण के माध्यम से आदिवासी संस्कृति को “पिछड़ा” बताने का प्रयास किया। परिणामस्वरूप आदिवासी समाज अपने धरती, धर्म और आत्म-सम्मान – तीनों स्तरों पर संकटग्रस्त हो गया।

आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो अंग्रेजों की नीतियों ने जंगलों पर उनका पारंपरिक अधिकार समाप्त कर दिया। ब्रिटिश वन अधिनियम के कारण आदिवासियों को अपने ही जंगलों में लकड़ी काटने, शिकार करने या चराई करने से रोका गया। इससे उनकी जीविका प्रणाली पूरी तरह टूट गई। वे जो कभी अपने श्रम से स्वतंत्र जीवन जीते थे, अब उन्हें जमींदारों या ठेकेदारों के खेतों में मजदूरी करने को मजबूर होना पड़ा।

सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी यह पीड़ा कम नहीं थी। ब्रिटिश प्रशासनिक और मिशनरी दृष्टिकोण ने आदिवासियों को “सभ्यता से दूर” बताकर उन्हें निम्नतर वर्ग के रूप में देखा। इससे उनकी परंपरागत पहचान, भाषा और संस्कृति पर गहरा आघात पहुँचा। आदिवासी युवाओं में आत्महीनता की भावना उत्पन्न होने लगी।

इस अन्याय के विरुद्ध बिरसा मुंडा ने आवाज उठाई और छोटा नागपुर के जंगलों में और पहाड़ियों में विद्रोह की चिंगारी भड़का दी । बिरसा मुंडा उद्भव केवल एक व्यक्ति का प्रादुर्भाव नहीं था बल्कि एक सामुहिक जनजागरण का प्रतीक था । वे उस मूक पीड़ा की आवाज़ बने जो सदियों से दबाई गई थी। उनका संघर्ष केवल ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ नहीं था बल्कि उस संपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ था जो आदिवासियों के अस्तित्व, आत्मसम्मान और संस्कृति को मिटाने पर तुली थी।

बिरसा का जीवन साधारण परिस्थितियों से प्रारंभ होकर असाधारण चेतना तक पहुँचा। उन्होंने मिशनरी स्कूल में शिक्षा प्राप्त की परंतु शीघ्र ही महसूस किया कि यह शिक्षा उनके धर्म और संस्कृति को मिटाने का साधन है । परिणामस्वरूप उन्होंने “धर्म, भूमि और स्वराज्य” – इन तीन आदर्शों पर आधारित एक नई दिशा प्रदान की। उनके विचारों में धार्मिक पुनर्जागरण, सामाजिक सुधार और राजनीतिक मुक्ति – तीनों तत्व अंतर्निहित थे।

बिरसा मुंडा ने आदिवासी चेतना का बीजारोपण किया, एक ऐसी चेतना जिसने अपने अधिकार, अस्मिता और भूमि के लिए संघर्ष का संकल्प लिया। यही चेतना आगे चलकर 1899-1900 के आसपास बिरसा मुंडा के नेतृत्व में “उलगुलान” (महाविद्रोह) का स्वर बनी। यह आंदोलन केवल सशस्त्र संघर्ष तक सीमित नहीं था, बल्कि यह आदिवासी समाज में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जागृति का प्रतीक बन गया।

बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों को संगठित करते हुए कहा कि “डिकू”ू (बाहरी शोषक) और जमींदारों के अत्याचार का विरोध करना समय की मांग है। उन्होंने आदिवासियों को यह भी सिखाया कि उनका संघर्ष केवल भूमि और करों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि धर्म, संस्कृति और सामाजिक समानता की रक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने शराब, जुआ और अन्य सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हुए अनुशासन और एकता की भावना विकसित की।

उलगुलान के दौरान बिरसा के नेतृत्व में आदिवासी समूहों ने कई ब्रिटिश चौकियों, राजस्व कार्यालयों और डिकू संपत्तियों पर आक्रमण किए। यह विद्रोह इतने व्यापक स्तर पर था कि ब्रिटिश प्रशासन को रांची, सिंहभूम और लोहरदगा क्षेत्रों में विशेष बल भेजने पड़े। आंदोलन में शामिल आदिवासी केवल हथियारों से नहीं, बल्कि अपने सामूहिक संकल्प और स्वाभिमान के बल पर अंग्रेजों और ठेकेदारों का सामना कर रहे थे।

हालाँकि ब्रिटिश शासन ने इस विद्रोह को अत्यंत कठोरता से दबा दिया। हजारों आदिवासियों को गिरफ्तार किया गया और अनेक को मार डाला गया। अंततः बिरसा मुंडा को भी पकड़ा गया और राँची जेल में डाल दिया गया जहाँ 9 जून 1900 को उनकी रहस्यमय मृत्यु हो गई। किंतु यह विद्रोह विफल नहीं हुआ, क्योंकि उसने आदिवासी समाज में समानता, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की भावना को अमर कर दिया। ‘उलगुलान’ ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दृष्टि दी कि संघर्ष केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं बल्कि अपनी पहचान और अस्तित्व की पुनर्प्राप्ति का भी प्रयास है। इस प्रकार बिरसा मुंडा का उलगुलान भारतीय इतिहास में औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध पहली संगठित आदिवासी क्रांति के रूप में अंकित हुआ जिसने आगे आने वाली पीढ़ियों को आत्मगौरव और प्रतिरोध की प्रेरणा दी।

उलगुलान का महत्व केवल स्थानीय प्रतिरोध में नहीं, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी योगदान के सन्दर्भ में भी अत्यधिक है। यह साबित करता है कि स्वतंत्रता की लड़ाई केवल महानगरों या राजनीतिक मंचों तक सीमित नहीं थी, बल्कि भारत के वनांचल और पर्वतीय क्षेत्रों में भी समान रूप से संघर्ष और जागृति थी। बिरसा मुंडा ने यह दिखाया कि आदिवासी समाज का सामाजिक और राजनीतिक अधिकार उसी तरह महत्वपूर्ण है जैसे अन्य समाजों का। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश प्रशासन द्वारा लागू जमींदारी और वन नीति को समाप्त करना था जिसने आदिवासियों को उनके ही भूखण्डों से बेदखल कर दिया था। बिरसा के नेतृत्व में जनजातीय समूहों ने ब्रिटिश चौकियों, राजस्व कार्यालयों और ठिकेदारों के अड्डों पर आक्रमण कर प्रतिरोध का बिगुल बजाया।

औपनिवेशिक युग में जब भारत का जनमानस विदेशी शासन के दमन, आर्थिक विषमता और सांस्कृतिक विघटन से जूझ रहा था, तब आदिवासी समाज में जो चेतना विकसित हुई, वह केवल प्रतिरोध की भावना नहीं थी, बल्कि अस्तित्व, अस्मिता और आत्मनिर्भरता की एक समग्र दृष्टि थी। यह चेतना उनके पारंपरिक जीवन-मूल्यों, धार्मिक विश्वासों और सामुदायिक संरचना से उपजी थी। बिरसा मुंडा इस चेतना के सर्वाधिक प्रभावशाली प्रतीक बने। उन्होंने इस भावना को केवल जागरूकता तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे सामूहिक सामाजिक आंदोलन में परिणत कर दिया।

आदिवासी चेतना की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह भूमि और प्रकृति के साथ एकात्मता पर आधारित थी। उनके लिए “धरती” केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि माँ के समान पूजनीय सत्ता थी। जब अंग्रेजों और डिकुओं ने इस भूमि को छीना, तो यह केवल आर्थिक अन्याय नहीं बल्कि आध्यात्मिक अपमान भी था। बिरसा मुंडा ने इसी बिंदु को चेतना का केंद्र बनाया – उन्होंने कहा कि धरती हमारे अस्तित्व की आत्मा है, और उसकी रक्षा हमारा धर्म है। इस प्रकार आदिवासी चेतना भूमि-संरक्षण, आत्म-सम्मान और स्वतंत्रता के मूल तत्वों से जुड़ गई।

इसके साथ-साथ यह चेतना धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के रूप में भी उभरी। बिरसा ने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव से प्रभावित आदिवासी समाज को उसके मूल धर्म “बिरसा धर्म” की ओर लौटने का आह्वान किया। उन्होंने इस धर्म को किसी संकीर्ण परिभाषा में नहीं बाँधा, बल्कि इसे नैतिकता, समानता और मानवता पर आधारित आचार-संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। इस धर्म ने आदिवासियों में एक नैतिक क्रांति उत्पन्न की – उन्होंने शराब, अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों से दूरी बनाकर आत्म-संयम और एकता को अपनाया।

राजनीतिक स्तर पर यह चेतना स्वराज्य के विचार की आधारशिला बन गई। बिरसा मुंडा ने “अबुआ डिसुम अबुआ राज” (हमारा देश, हमारा शासन) का नारा दिया, जो उस समय के भारतीय जनमानस के लिए भी अत्यंत प्रेरक था। यह विचार केवल शासन परिवर्तन की मांग नहीं थी, बल्कि यह एक लोकतांत्रिक और आत्मनिर्भर समाज की परिकल्पना थी जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने श्रम और भूमि का स्वामी हो।

सामाजिक दृष्टि से यह चेतना समानता और समुदाय-भावना पर आधारित थी। आदिवासी समाज में जातिगत भेदभाव की जगह सामूहिक निर्णय और साझेदारी की परंपरा थी। बिरसा मुंडा ने इसी सामाजिक ताने-बाने को राजनीतिक शक्ति में बदल दिया। उन्होंने समाज के प्रत्येक व्यक्ति को संघर्ष में सहभागी बनाकर यह सिद्ध किया कि चेतना तभी प्रभावी होती है जब वह सामूहिक बन जाए।

बिरसा मुंडा का संघर्ष औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारतीय जनमानस में उठती उस चेतना का प्रतीक था जो आगे चलकर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि बनी। औपनिवेशिक सत्ता ने जिस प्रकार आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक स्तर पर आदिवासी समाज का शोषण किया, उसने उनमें स्वतंत्रता की ललक को जन्म दिया। बिरसा मुंडा ने इस ललक को ष्उलगुलानष् के रूप में परिवर्तित किया जो न केवल ब्रिटिश सत्ता की नींव को चुनौती देता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि स्वतंत्रता का बीज भारत के जनजातीय भूभागों में बहुत पहले अंकुरित हो चुका था।

औपनिवेशिक शासन के प्रति मुंडा आंदोलन का विरोध केवल हथियार उठाने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण भी था। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों से कहा कि वे अपनी पारंपरिक संस्कृति, देवी-देवताओं और नैतिक मूल्यों को पुनः अपनाएँ। यह विचार बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं जैसे महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद के विचारों से भी मेल खाता है, जिन्होंने स्वदेशी, आत्मनिर्भरता और नैतिक जीवन को स्वतंत्रता का आधार माना। इस प्रकार, बिरसा मुंडा का आंदोलन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश विरोध और परोक्ष रूप से भारतीय राष्ट्रीय चेतना के विकास से जुड़ जाता है।

राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहासकारों का मत है कि बिरसा मुंडा जैसे जननायकों के संघर्षों ने ग्रामीण भारत को यह अहसास कराया कि औपनिवेशिक शासन केवल शासन व्यवस्था नहीं, बल्कि दासता का रूप है। बिरसा का ‘अबुआ राज एते जाना’ (अपना राज लाने का समय आ गया है) का नारा आगे चंलकर राष्ट्रीय नारा “स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है” (लोकमान्य तिलक) की भावभूमि बन गया। इस प्रकार आदिवासी आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन के बीच वैचारिक सेतु स्थापित हुआ।

इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो बिरसा मुंडा का उलगुलान आंदोलन आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभिक चरण माना जा सकता है। इसने ब्रिटिश सरकार को यह सिखाया कि जनजातीय समाज केवल जंगलों तक सीमित नहीं, बल्कि उनमें राजनीतिक चेतना भी प्रबल है। इसी चेतना का परिणाम था कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में ब्रिटिश शासन ने आदिवासी क्षेत्रों में भूमि कानूनों में संशोधन कर ‘छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम’ बनाया, जिससे आदिवासी समुदाय के अधिकारों की आंशिक मान्यता मिली।.इस प्रकार बिरसा मुंडा का आंदोलन केवल एक विद्रोह नहीं बल्कि वह प्रेरणा थी जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को जनजातीय क्षेत्रों में जनाधार प्रदान किया। महात्मा गांधी, सुभाषचंद्र बोस और जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं ने भी जनआधारित आंदोलनों में इसी चेतना को आगे बढ़ाया। बिरसा मुंडा के विचार – ष्जनता का अधिकार उसकी भूमि और श्रम पर हैं – बाद के राष्ट्रीय और समाजवादी आंदोलनों की आत्मा बन गए।

बिरसा मुंडा भारतीय इतिहास के उस युग का प्रतिनिधित्व करते हैं जब शोषण और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक जागरण का रूप ले चुका था। उनका जीवन आदिवासी चेतना, आत्मगौरव और औपनिवेशिक दमन के विरुद्ध प्रतिरोध का सशक्त प्रतीक है। उन्होंने अपने आंदोलन के माध्यम से यह सिद्ध किया कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं बल्कि अपनी भूमि, संस्कृति और श्रम पर अधिकार की पुनर्स्थापना भी है।

औपनिवेशिक शासन के दमनकारी तंत्र ने आदिवासी समाज की पहचान मिटाने का प्रयास किया, किंतु बिरसा मुंडा ने “अबुआ राज एते जाना” (अपना राज लाने का समय आ गया है) के उद्घोष के साथ उस चेतना को पुनर्जीवित किया। उनका उलगुलान आंदोलन आदिवासी अस्मिता का पुनर्जागरण था जिसमें न्याय, समानता और आत्मनिर्भरता की भावना निहित थी। यही विचार आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की आत्मा बना।

आज के समय में जब भारत सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और जनजातीय अधिकारों के प्रश्नों से जूझ रहा है, तब बिरसा मुंडा की प्रेरणा पहले से अधिक प्रासंगिक हो उठती है। उन्होंने उस विकास की परिकल्पना की थी जिसमें मनुष्य और प्रकृति का संतुलन बना रहे तथा समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अवसर मिले। यही दर्शन आज की “सतत विकास” की अवधारणा में भी झलकता है।

भारत सरकार द्वारा उनके जन्मदिवस 15 नवम्बर को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के रूप में मनाना इस बात का प्रमाण है कि बिरसा मुंडा केवल इतिहास का नाम नहीं, बल्कि वर्तमान भारत की चेतना के जीवंत प्रतीक हैं। उन्होंने हमें यह सिखाया कि जब तक समाज के सबसे वंचित व्यक्ति को न्याय और सम्मान नहीं मिलता, तब तक कोई भी राष्ट्र पूर्ण स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता।

इस प्रकार धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ,भारतीय आदिवासी समाज का महा नायक, जन नायक का जीवन और संघर्ष भारतीय राष्ट्रीयता के उस आदिवासी रूपांतरण का प्रतीक है जिसमें स्वाधीनता केवल राजनैतिक अवधारणा नहीं, बल्कि सांस्कृतिक स्वाधिकार और नैतिक पुनर्जागरण की परिभाषा है।

उनके नाम में वीरता की गर्जना और उनकी स्मृतियों में जंगलों की माटी की सुगंध बसती है वे आज भी यह प्रेरणा देते हैं कि असली विकास तभी संभव है जब समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज़ सुनी जाए और उसकी पहचान को सम्मान मिले। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती इस विचार के पुनरू स्मरण का अवसर है कि भारत का भविष्य तभी उज्ज्वल होगा जब उसका विकास न्यायपूर्ण, समावेशी और मानवीय मूल्यों पर आधारित होगा। हम धरती आबा ,भगवान बिरसा मुंडा के 150 वीं जन्म जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कोटि कोटि नमन करते हैं । 25 वर्ष की आयु में उन्होंने वह काम कर दिया जिसके लिए कई युग लगते हैं उनकी प्रतिमाएं, उनके स्मारक एवं गीत आज भी बताते हैं कि यह धरती ,हमारी परंपरा और संस्कृति हमारा गौरव हैं हम कभी हार नहीं मानते, हम लड़ते हैं और जीतते हैं ।

(लेखिका माँ विन्ध्यवासिनी विश्वविद्यालय, मीरजापुर की कुलपति हैं)

Jubilee Post | जुबिली पोस्ट News & Information Portal

Jubilee Post | जुबिली पोस्ट News & Information Portal